图片1

图片2

图片3

图片4

图片5

图片6

图片7

图片8

图片9

图片10

图片11

图片12

图片13

图片14

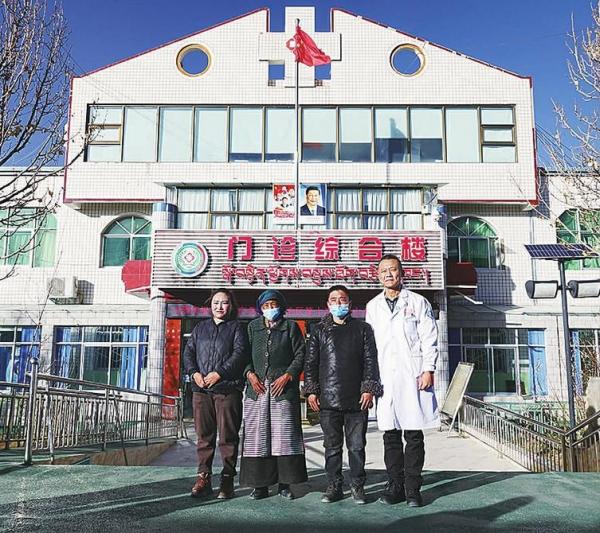

2021年12月17日,医院党政领导来到205普外科病房看望一位来自西藏的特殊患者。我院周俭院长、刘厚宝执行院长、普外科等科室对这位患者进行MDT查房。

这位特殊患者就是59岁的藏族阿妈努增。一个月前萨迦县人民医院医教科次仁卓玛科长通过微信给萨迦县卫生服务中心副院长、 援藏医生张海晨发送了几张照片,照片上一妇女背部长着一巨大包块,目测至少有十几斤重,她问:“张医生,这边有个病人背上有个大大的包块,可以手术治疗吗? ”

看到照片后,张海晨医生不禁倒吸了一口凉气,肿块下垂着,如同一个巨大包袱,与病人瘦弱的身躯形成鲜明对比。 好消息是,肿块这么大,应该不会是恶性。原来,今年县政府投入近千万元资金,委托县医院实施全民体检。医疗队深入学校、寺院和乡镇村,为全县9乡2镇108个行政村的5.5万名农牧民巡回体检,这对于前年刚实现脱贫的萨迦可谓不易。 这位名叫努增的59岁女性患者就是本次体检中发现的, 肿块长了四十年,因医疗条件、经济状况、交通等原因一直未接受正规治疗。由于患者所在的木拉乡平均海拔4500米以上,是萨迦县海拔最高、交通最不便的乡,身上肿块长了几十年且越来越大,疼痛时努增会到乡卫生院吊针,可一直没能根治,也造成她长期不能平卧,生活质量受到很大影响。

张海晨医生详细了解情况后回复:先检查确诊是什么疾病再决定如何治疗,需要的话可以远程会诊。 四千多公里外,医院密切跟进,照片发送给外科陆品相主任并电话联系。 陆主任认为如此大的肿瘤极罕见,但应该可以手术。

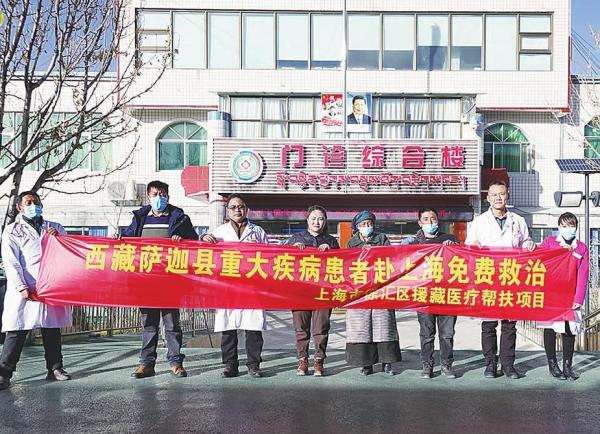

经多方协调,随后乡医院派车派人陪病人到市医院就诊和做CT检查, 初步结论是巨大脂肪瘤。 在和我院多次有效沟通过后,决定通过三级医院对口帮扶项目安排病人赴沪手术,医院负责治疗和在沪食宿,援藏萨迦小组通过医疗帮扶项目解决交通费。医院领导非常热心,表示会提供一切帮助为患者解除病痛。 12月6日,在努增前往萨迦县医院做行前谈话和核酸检测时,得知其陪同者为远房男性亲属且不通汉语时,张海晨医生当即表示考虑到旅途和住院照料及医患沟通,县医院临时安排护士陪同前往,让此次医疗救助最终成行。

12月8日,努增踏上了拉萨开往上海的Z166次动车,这是她第一次离开日喀则和坐火车。 辗转数千公里,怀着希望,抵达上海时,2017年曾援藏的刘春医生作为医院代表已等候多时。 当天,在上海市援藏工作小组的安排下,努增顺利入住徐汇区中心医院普外科。

尽管疫情形势严峻, 但在落实严格的防疫措施下,医院仍最大程度地提供方便。刘厚宝院长多次组织以复旦大学中山徐汇医联体为主体的多学科联合会诊, 形成了以普外科刘厚宝教授、 整形外科亓发芝教授、 麻醉科缪长虹教授和介入科颜志平和钱晟教授为主的专家团队, 制订了先介入栓塞阿妈背部巨大肿瘤供应血管以减少出血,而后进行全麻手术的诊疗方案。普外科陆品相主任同时组织科室反复多次讨论,为确定患者围手术期安全斟酌再三, 根据术前检查CTA和MRI检查提示背部肿瘤为以纤维脂肪组织为主要成分的血运丰富的软组织肿瘤。肿瘤巨大,如何规划手术方式完整切除肿瘤,如何降低术中出血风险,如何设计皮肤缺损处的皮瓣缝合以及术后恢复显得尤为重要。 虽然西藏已经进入冬季,但在万里之外的上海,努增却感到了春天般的温暖。

在周俭院长和刘厚宝执行院长的亲自部署和指导下,努增阿妈接受了全面系统的全身检查。 阿妈驼着的巨大肿瘤,瘤体上界起自平第七颈椎平面,呈瀑布状悬垂于整个背部,形成一垂直向下纵径约55cm直达臀裂水平的瘤子。 结合患者背部肿块CTA+三维血管重建检查,肿块血供丰富,主要滋养血管起自双侧锁骨下动脉,遂于12月20日,在刘厚宝院长、外科马世红主任、陆怡护士长陪同下,患者赴中山医院由介入科颜志平、钱晟教授进行了背部肿块滋养血管栓塞术,术中发现瘤体血供来源于左侧胸骨下动脉甲状颈干分支和右侧锁骨下动脉的肋颈干分支。 为了减少术中出血风险,决定术前先行背部肿块血管栓塞术。麻醉科繆长虹主任建议术前要做好心肺评估和备血。亓发芝主任对术中患者的体位摆放、 手术方式、皮瓣缝合方式做了系统的规划。为保证手术的顺利进行,全院组织了心内科、呼吸科、介入科、放射科、ICU、麻醉科、营养科及护理部等进行了全院大会诊,全面讨论评估了患者对手术的耐受能力以及术后恢复的注意事项。

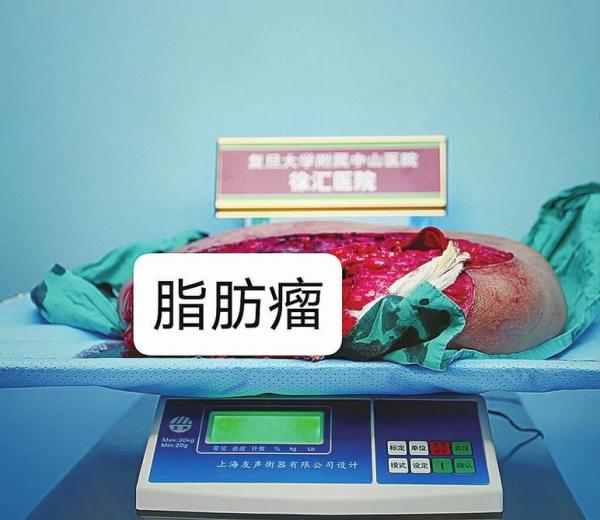

12月21日, 中山医院整形外科亓发芝教授和刘厚宝院长共同主刀, 在麻醉科繆长虹教授的麻醉团队及护理部同仁的保驾护航下, 历时两个半小时顺利完成阿妈背部巨大肿瘤的切除术, 顺利切除这长了四十年的巨大肿块。 手术过程患者生命体征平稳,出血量约100ml,术后测量发现肿块大小约57×43cm,重量约11.4kg,占患者体重的22%。术后患者安返病房,次日已可下地行走。终于可以仰卧位睡觉了,背负30多年的“大山”被卸下后阿妈双手合十表示感谢。

12月29日经过一周多的伤口恢复和步行康复,患者已经能够顺畅的独立步行。 医院党委书记张雪梅再次来到病房看望努增阿妈, 此时的她颇为轻松地坐在椅子上,看到张书记前来, 阿妈激动的握住她的手,用藏语和藏族的礼仪方式表达了感谢,并为医院和医务人员赠送上准备已久的哈达和锦旗。 再过不久,努增阿妈就将踏上返乡的列车,这趟横跨万里的“减负”之旅也将划上圆满的句号。

回顾整个过程, 努增赴沪手术是当地政府实事工程、 上海市三级医院对口帮扶和上海徐汇医疗援藏三方协力的结果。 如没有惠及全县的全民体检, 患病多年的努增恐怕还是拖着沉重的负担在田间地头忙碌。 如没有多年来徐汇-萨迦的医疗对口帮扶,从方案制定、人员安排到具体落实,从筛查、诊断到手术,环环相扣的整个医疗过程将无法实施。而没有今年新设立的上海援藏医疗帮扶,提供看似绝非最重要但却是当地患者最担忧的后勤保障, 那这次飞越沪藏的医疗救助恐怕也难以成行。努增是不幸的,算不上疑难杂症的脂肪瘤成为她四十年来巨大的生理心理“包袱”并改变了她的一生;努增又是幸运的,她生活在一个守望相助的时代里, 在全面脱贫共赴小康的道路上,不论地域民族,一个都不能少,健康不可或缺。即便西藏社会经济和医疗卫生相对落后, 但有了全国各地的无私援助,那就没什么困难不能解决。

从硬件到软件,从技术到管理,从县城到乡村, 从医疗到社会, 从依靠上海到发动当地,张海晨等医护人员不仅关注临床诊疗,而是扩展到全社会的健康维护与促进, 上海医疗援建之路将越走越宽, 雪域高原也将绽放越来越茂盛鲜艳的民族团结友爱之花。

本版编辑 黄 莺

下一篇

下一篇